日本を含む世界の国々では、毎年のようにどこかで大きな自然災害が発生しています。被災した地域の人々が第一に心身の健康を損ねることなく避難生活を乗り越えるよう、FIDRは速やかに「緊急支援活動」を行います。その後、地域の再建への協力が必要なところでは「復興支援活動」に取り組みます。

3つのキーワード

被災地へ、迅速に

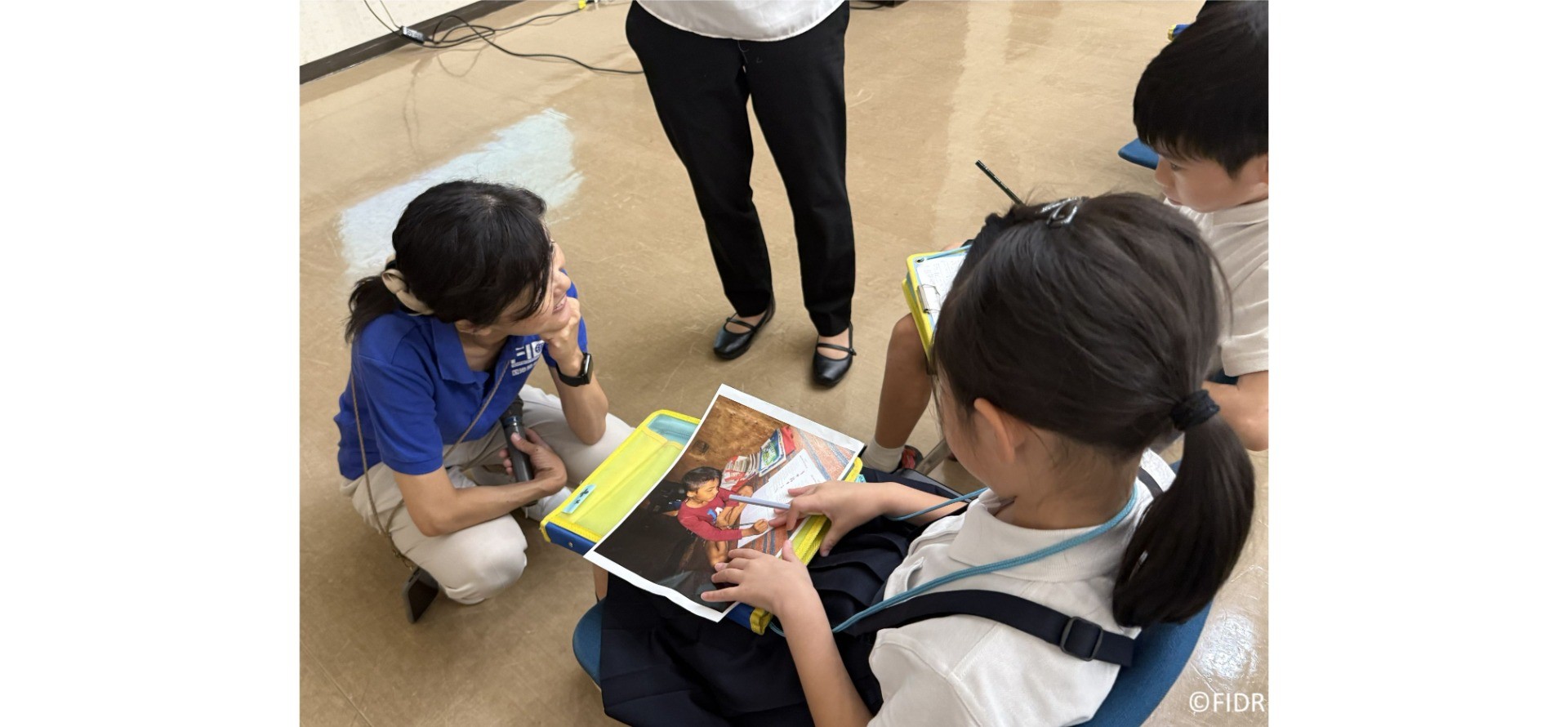

被災地に入り、被災した方々のそばにとどまることは、支援活動を行う上で大切な第一歩です。

FIDRは、常に現場にいなければならないと考えます。そこに、FIDRがなすべきことの答えがあるからです。FIDRは災害を受けた地域にすみやかに職員を派遣し、現場の状況をただしく把握して、支援を行います。

移りゆく状況とともに

自然災害が発生した所では、状況は次々と変化していきます。求められる支援は、被災者の救出から始まり、医療活動、食料や生活物資の提供、生活の回復へと移ります。被災した方々の生活の場は避難所から仮設住宅、恒久家屋へと変わって行きます。その中で、被災した方々の思いや意識も大きく変化していきます。

地域の行政、関係機関・団体、住民などとの話し合いや協働を通して、現在そして将来の状況を的確に見定め、本当に必要とされている支援を行います。

被災地の再建のために

大規模な災害が発生すると、個人の生活基盤のみならず、地域の社会経済の基盤が破壊され、その回復には、多くの年月が必要となります。FIDRは、復興へ中長期の視点を持ち、教育、保健医療、コミュニティーの復旧とともに、状況に応じて、産業の育成など経済的基盤の再建のための支援を展開します。

実施中のプロジェクト

活動レポート

終了したプロジェクト

-

2025.03.29

ベトナム北部台風緊急援助

ベトナム

緊急援助事業

-

スリランカ・チャワカッチェリ郡病院小児病棟建設

緊急援助事業

スリランカ

-

ベトナム中部における台風被災者に対する緊急支援

ベトナム

緊急援助事業

-

中国・四川大地震への対応

中国

緊急援助事業

-

インドネシア・スマトラ沖地震への対応

インドネシア

緊急援助事業

-

カンボジア大洪水

カンボジア

緊急援助事業

-

トルコ・シリア大地震緊急援助

緊急援助事業

トルコ

シリア

-

ネパール大地震緊急・復興支援

ネパール

緊急援助事業

-

熊本地震緊急援助

日本

緊急援助事業

-

ベトナム中部における台風被災者に対する緊急支援

ベトナム

緊急援助事業

-

平成30年7月豪雨緊急援助

日本

緊急援助事業

-

インドネシア地震

インドネシア

緊急援助事業

-

北海道胆振東部地震 緊急援助

日本

緊急援助事業

-

台風19号緊急援助

日本

緊急援助事業

-

新型コロナウイルス 感染予防支援

ベトナム

カンボジア

ネパール

日本

緊急援助事業

-

ベトナム中部台風被害緊急援助

ベトナム

緊急援助事業

-

ダナン市洪水被災者に対する緊急援助

緊急援助事業

ベトナム