ガヤガヤ話す、じっくり学ぶ ―ブラウン・バッグ・バズ(Brown Bag Buzz)という種蒔き―

2022年6月に入団し、もうすぐ3年を迎える支援事業部職員の角田和広です。

現在、外務省のNGO連携無償資金協力を通じて、カンボジア小児外科支援プロジェクトやネパール地域総合開発プロジェクトの後方支援や広報業務などに携わっています。

FIDRの主な活動は、3か国での国際協力援助事業(ベトナム、カンボジア、ネパール)、緊急援助事業(令和6年能登半島地震緊急援助など)、広報啓発事業ですが、これだけにとどまらず、自主的な取り組みも数多くあります。

今回ご紹介するのは、そのなかの1つ。「ブラウン・バッグ・バズ(Brown Bag Buzz)/略称B3」という自主勉強会です。東京事務所で2~3か月に1回、お昼の時間帯に開催されています。「B3」を直訳するのは難しいのですが、「(参加者が)お昼ご飯と一緒にガヤガヤ話す」会、といったところでしょうか。

この「B3」という名称は、小山直行支援事業部長が命名しました。元ネタはアメリカ留学時代の経験に由来しています。現地では「ブラウン・バッグ・セミナー(Brown Bag Seminar)」と呼ばれ、学生たちが食べ物入りの茶色の紙袋(Brown Bag)を持参し、ランチを取りながら学ぶ場(Seminar)として開催されていたそうです。

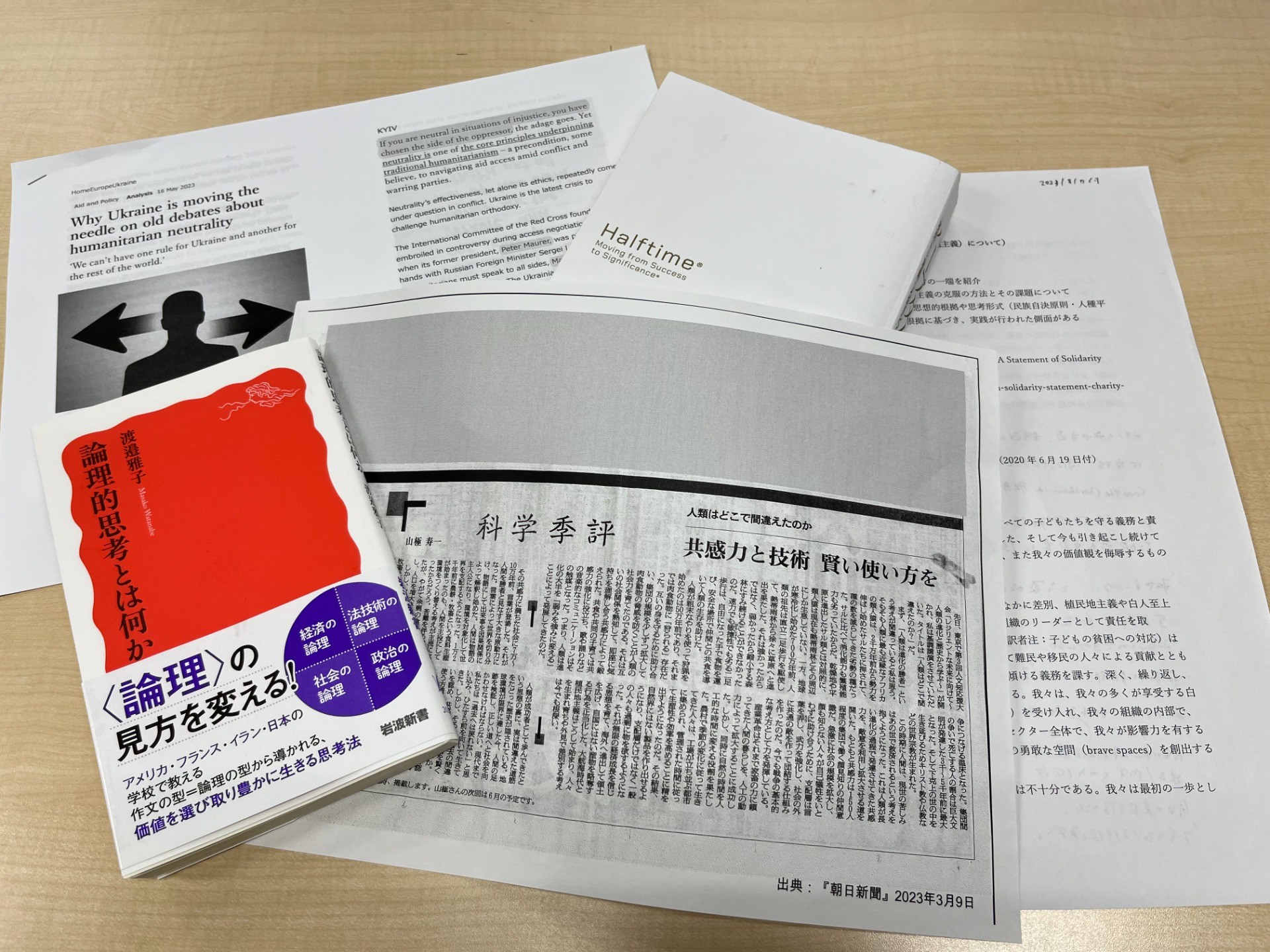

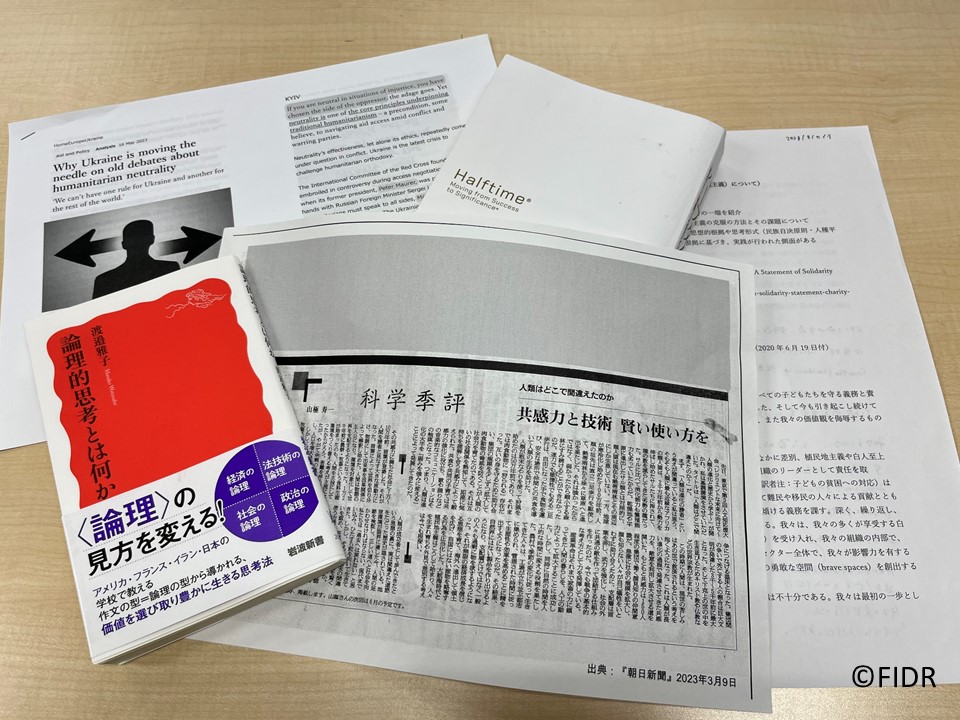

「B3」は2023年2月の第1回開催から、現在までに17回行われました。テーマは、その時々の関心事項に応じて設定されます。仕事に直接関係する内容もあれば、すぐには役立たなくても将来的に何かに繋がるかもしれないテーマも含まれます。題材も多岐にわたり、書籍、論説、新聞記事、他団体の取り組みの紹介、現地への出張報告など、柔軟に選ばれています。

例えば、第1回(2023年2月)のテーマは「植民地」で、その問題点と現代への影響を議論しました。第8回(2023年6月)では、ロシア・ウクライナ戦争の問題として「人道的中立」を巡る論説を題材としました。第12回(2023年8月)には、2023年度版『開発協力大綱』(外務省)とFIDRの関係性について2回にわたり話し合いました。また、第16回(2024年12月)には、世界史を理解する視点としての歴史認識や語り方の問題を取り上げました。

もっとも、お昼の1時間という短い時間のなかで、専門家でもない私たちが明確な結論を示したり、新しい何かを生み出したりすることはできません。問題1つ1つを深掘りというよりも、まずは課題を知り、考えてみるという「種蒔き」程度にとどまります。ですが、「B3」で扱うテーマの多くは、国際協力業界に携わる以上、避けて通れない問題ばかりです。そして、これらの課題は、職務を通じて自然と学べるものではありません。「気になるけれど、なかなか理解できていないこと」を取り上げ、話し合う場が「B3」です。この枠組みの意義や役割は、こうした観点から改めて確認できるのではないでしょうか。

B3で題材とした文献(予定も含む)や作成レジュメの一例

a

実は、FIDRにとって「B3」のような自主勉強会は初めての試みではありません。私が入団する以前にも、東京事務所では定期的に書籍を輪読する会があり、ベトナム事務所でも勉強会が開催されていたと聞いています。カンボジア事務所では現在も、職員間で定期的に勉強会が続けられています。その意味では、FIDRには勉強会が自然に受け入れられる文化が根付いているのかもしれません。

この文化は、国際協力に対するFIDRの考え方にも通じています。「FIDRが大切にしていること」の1つは「課題を掘り下げる」姿勢です。課題を掘り下げるには、物事を多角的に捉え、根本的な部分まで追求する必要があります。しかし、それは一朝一夕でできるものではなく、日々の積み重ねが求められます。また、答えの見えない問いに向き合い続けることも大切です。考え続けるというアプローチを日常の一部とし、そのプロセスを維持するためには、読書会や勉強会といった枠組みが欠かせません。

FIDRの歴史や特徴、職員一人ひとりの個性が重なり合った結果、「B3」という試みが、細々ながらも続いているのだと思います。分かりやすい結果やスピード感が求められる時代にあって、立ち止まり、じっくりと何かに向き合うことは、ある意味、時代の流れに逆行しているのかもしれません。ですが、今すぐ答えが出なくても、時間がかかっても、将来いつか何かに繋がるかもしれない。そんな「種蒔き」としての「B3」を、これからも大切にしていきたいと考えています。